スピンオフストーリーブック「47歳魔法少女、ポイントで市場を揺らす夜」

1. イントロダクション:ボラティリティの時代における「ポイント」の資産的変容

2025年11月22日、日本の家計資産形成において「ポイント」が果たす役割は、かつてないほど重要な局面を迎えている。前日である11月21日の金融市場が示した激しい変動(ボラティリティ)は、伝統的な現金投資に対する心理的障壁を高める一方で、ポイントを用いた「疑似投資」や「少額投資」への流入を加速させる触媒として機能している。本レポートは、2025年11月21日の市場環境を精緻に分析した上で、国内主要ポイント経済圏(WAON POINT、Vポイント、dポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、PayPayポイント)における最新の戦略的動向、キャンペーン構造、そして投資機会を網羅的に解説するものである。

特に本稿では、単なる「お得情報」の羅列にとどまらず、各経済圏が打ち出す施策の背景にある経営戦略、マクロ経済環境との相関、そして個人の資産形成に与える中長期的な影響について、専門的な視点から深掘りを行う。前日に発表されたPayPayとBinance Japanの提携による暗号資産市場へのゲートウェイ開放や、NTTドコモとAmazonの連携強化によるEコマース決済の構造変化など、ポイント経済圏の地殻変動とも呼べる事象が発生しており、これらは今後の消費行動と投資行動を規定する重要なファクターとなるだろう。

2. マクロ経済環境と株式市場分析(2025年11月21日)

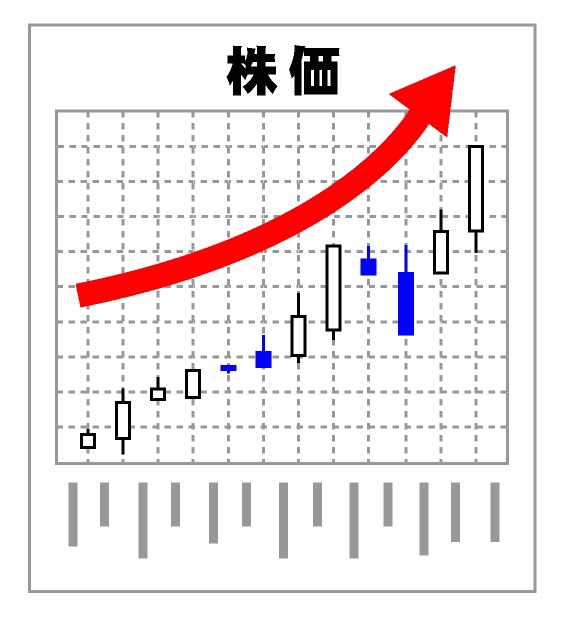

ポイント投資のパフォーマンスは、その裏付けとなる金融資産(株式、投資信託、暗号資産など)の市場価格に直接連動する。したがって、ポイント運用の現状と見通しを語る上で、直近の市場動向への深い理解は不可欠である。2025年11月21日の日米市場は、テクノロジーセクターを中心とした調整と反発が交錯する、極めて示唆に富む一日となった。

2.1 東京株式市場:半導体ショックと自律調整のメカニズム

2025年11月21日の東京株式市場において、日経平均株価は劇的な調整局面を迎えた。終値は前日比1,198円06銭安の4万8,625円88銭となり、投資家の心理的防衛ラインとされる4万9,000円の節目を大きく割り込む展開となった 。この下落幅は、週間ベースでの戻り基調を打ち消すに十分なインパクトを持ち、市場参加者にリスク回避の姿勢を強めさせる結果となった 。

2.1.1 下落の構造的要因:エヌビディア・ショックの波及

この急落のトリガーとなったのは、前日の米国市場におけるハイテク株安の流れである。特に、市場の関心を一身に集めていた米半導体大手エヌビディア(NVIDIA)の決算発表後の反応が、東京市場に冷や水を浴びせた。エヌビディアの決算自体は市場予想を上回る堅調な内容であったものの、投資家の期待値が極限まで高まっていたことから、発表直後に「材料出尽くし」と捉えられ、利益確定売りが殺到した 。

東京市場は、半導体製造装置や検査装置などの関連銘柄が指数寄与度の上位を占める構造にあるため、この「エヌビディア・ショック」の影響をダイレクトに受けた。AI(人工知能)向け半導体への設備投資が過剰ではないかという懸念が再燃し、東京エレクトロンやアドバンテストといった値がさ株が集中的に売り込まれたことが、日経平均を1,000円超押し下げる主因となった 。

2.1.2 TOPIXの底堅さと資金のリバランス

一方で、市場全体を俯瞰する東証株価指数(TOPIX)の動きは、日経平均とは対照的な底堅さを見せた。TOPIXの終値は前日比1.84ポイント安の3,297.73にとどまり、下落率はわずか0.05%程度であった 。日中にはプラス圏に浮上する場面も見られ、プライム市場全体では値上がり銘柄数が全体の約4分の3を占めるという、指数下落とは裏腹の「実質的な上昇相場」に近い様相を呈していた 。

この現象は、投資資金の質的な変化を示唆している。すなわち、割高感が意識されたハイテク・グロース株から資金が抜け、相対的に割安で配当利回りの高い内需株やバリュー株へと資金が移動する「セクター・ローテーション(循環物色)」が鮮明に表れたのである。ポイント投資家にとっては、日経平均連動型のコースで資産が減少する一方で、日本株全体に投資するアクティブ型や高配当型のコースでは資産が保全、あるいは増加した可能性が高い一日であったと言える。

2.2 米国株式市場:利下げ期待の再燃とハイテク株の復権

日付が変わって日本時間の11月22日早朝に取引を終えた米国市場は、東京市場の悲観論を払拭するような反発を見せた。

2.2.1 主要指数の動向

NYダウ工業株30種平均は前日比493.15ドル高の4万6,245.41ドルと大幅に反発し、市場のセンチメントを好転させた 。また、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も195.04ポイント高の2万2,273.09ポイントで取引を終え、前日の下落分の一部を取り戻した 。S&P500種株価指数についても堅調な推移を見せている。

2.2.2 反発のドライバー:政策期待と地政学的緩和

米国市場の反発を牽引したのは、以下の2つの主要因である。

- 利下げ期待の再燃: 発表された経済指標がインフレの沈静化を示唆したことで、FRB(連邦準備制度理事会)による年内の追加利下げ観測が再び高まった。金利低下は株式、特に将来のキャッシュフローを割り引いて評価するグロース株にとって追い風となる 。

- 規制緩和への期待: トランプ次期政権が、エヌビディアの一部製品について対中輸出を容認する可能性があるとの報道が伝わった。これにより、半導体セクターの収益懸念が後退し、エヌビディアを含む半導体株が買われたことが、ハイテク株全体の上昇につながった 。

2.3 ポイント運用へのインプリケーション

以上の市場環境を踏まえると、11月22日時点でのポイント運用戦略には以下の示唆が得られる。

対象市場

運用状況の分析と推奨アクション

日本株(日経平均連動)

前日の大幅安により評価額は下落。しかし、TOPIXの堅調さは日本経済のファンダメンタルズの強さを示しており、「安値での追加投資(ポイント追加)」の好機と捉えるべきである。特にdポイント投資や楽天ポイント運用の日本株コースでは、逆張りのスタンスが有効となる可能性がある。

米国株(S&P500・先進国)

米国市場の反発を受け、11月22日の基準価額は上昇に転じる見込み。利下げ期待が継続すれば年末に向けて上昇トレンドへの復帰が期待できるため、**「継続保有(ガチホ)」および「積立継続」**が正攻法となる。

暗号資産(ビットコイン)

株式市場と同様に調整色が見られるが、リスクオンの流れが回帰すれば反発の余地がある。特に楽天ウォレット等のテクニカル指標では売られすぎのサインが出ており、底打ちの兆候を探る展開となる。

3. WAON POINTカテゴリー:統合への道程と消費連動型投資の深化

イオングループが展開するWAON POINTは、生活必需品の購入という最も基礎的な消費活動に根ざしたポイントシステムである。2025年11月22日現在、この経済圏は「ポイント制度の完全統合」という歴史的な転換点に向けた過渡期にあり、同時に年間最大級のセールイベントを通じて大量のポイント供給を行っている。

3.1 イオン経済圏の構造改革:2026年統合問題の深層

イオングループのポイント制度は、長年にわたり「WAON POINT(加盟店での現金提示等で付与)」と「電子マネーWAONポイント(電子マネー決済で付与)」が並立する複雑な構造を持っていた。これがユーザーの理解を妨げ、ポイ活の効率を落とす要因となっていたが、11月21日時点で改めて確認されたのは、この二重構造の解消に向けた確定的なロードマップである。

3.1.1 「WAON POINT」への一本化

イオン株式会社の発表によれば、2026年3月1日より順次、「電子マネーWAONポイント」は「WAON POINT」へと統合される 。これは単なる名称変更ではない。これまで電子マネーWAONで貯まったポイントは、一度チャージ(電子マネー化)しなければ店舗で使えなかったが、統合後はそのままポイントとして支払いに充当可能となる利便性の向上が見込まれる。 投資家視点では、この統合は「ポイントの流動性向上」を意味する。すべてのイオングループ利用で貯まるポイントが、最も価値の高い(他社ポイントへの交換性を持つ)WAON POINTに集約されることで、後述するVポイントへの交換ルートを通じた投資原資の確保が、より効率的かつ大規模に行えるようになるからだ。

3.2 イオンペイを通じた「投資への架け橋」

WAON POINTの最大の魅力の一つは、生活費決済で貯めたポイントを、金融資産購入のための原資に転換できる点にある。そのハブとなるのが、イオングループの決済アプリ「iAEON(アイイオン)」と「イオンペイ(AEON Pay)」である。

3.2.1 WAON POINTとVポイントの等価交換メカニズム

現在、iAEONアプリを経由することで、WAON POINTとVポイント(旧Tポイント)は、1ポイント単位かつ等価(1:1)で相互交換が可能である。この仕組みは、イオン経済圏とVポイント経済圏(SBI証券を含む)を接続する重要なパイプラインとなっている。

- フローの具体例:

- イオンの「ブラックフライデー」セールで食料品や衣料品を購入し、WAON POINTを大量に獲得する。

- iAEONアプリを操作し、獲得したWAON POINTをVポイントに即時交換する。

- VポイントをSBI証券の口座連携で使用し、投資信託(S&P500インデックスファンドや全世界株式ファンド)の購入代金に充当する。

このルートを活用することで、消費活動に伴うポイント還元を、消費で終わらせることなく「資産形成」へと還流させることが可能となる。11月21日のような市場調整局面では、日々の買い物で得たポイントを投資に回すことで、現金を減らさずに「安値拾い」を行うことができるため、リスク許容度の低い層にとっても有効な戦略となる。

3.3 ブラックフライデー戦略:インフレ下の資産防衛策

11月20日から開始された「イオン 超!ブラックフライデー」は、11月21日も引き続き活況を呈している 。 本セールにおいて特筆すべきは、ポイント還元率の劇的な引き上げである。一部の商品や企画では、WAON POINTの還元倍率が基本の最大30倍に設定されている 。 現在のインフレ環境下において、生活防衛としてのポイ活は重要性を増している。例えば、還元率15%(30倍)で生活必需品を購入できた場合、実質的な物価上昇分を相殺する効果が期待できる。さらに、その獲得ポイントを前述のルートで運用に回せば、インフレヘッジとしての効果は複層的なものとなる。2025年のブラックフライデーは、単なる安売りイベントではなく、「資産防衛のための戦略的調達期間」と位置づけるべきである。

4. Vポイントカテゴリー:データ資本主義と実店舗の融合

CCCMKホールディングスと三井住友フィナンシャルグループが主導するVポイントは、「青と黄色のVポイント」としてのリブランドを経て、データマーケティングと金融の融合を加速させている。11月21日には、ポイントデータが実店舗の設計そのものを変革する事例が報告された。

4.1 データドリブン・リテール:眼鏡市場の事例分析

11月21日、眼鏡市場がららぽーと立川立飛店をリニューアルオープンしたが、この背後にはVポイントが保有する膨大な顧客データの活用があった 。 従来、ポイントカードの役割は「リピート促進」や「顧客単価向上」に主眼が置かれていた。しかし、今回のカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)との共創プロジェクトでは、Vポイントの購買データや行動データを解析し、「入店をためらう要因」を科学的に特定。その結果に基づいて、店舗デザインや商品ディスプレイ、動線設計を根本から見直すというアプローチが採られた。

この事例は、Vポイントが単なる「販促ツール」から、企業の経営資源(データ・キャピタル)へと進化していることを示している。投資家にとってのVポイント経済圏の価値は、加盟店ネットワークの広さだけでなく、こうしたデータ活用による加盟店の売上向上、ひいては経済圏全体のサステナビリティ向上にあると言える。

4.2 Vポイント投資の現況と戦略

Vポイントを用いた投資環境については、11月21日時点で大きな制度変更のアナウンスはない。しかし、SBI証券との強力な連携は依然として業界最高水準の還元率と利便性を誇っている。

- クレカ積立とポイント再投資: 三井住友カードによる投資信託積立(クレカ積立)で付与されたVポイントを、そのまま投資信託のスポット購入に回す「複利運用」のサイクルは、Vポイントユーザーの基本戦略である。

- 市場変動への対応: 11月21日の市場下落を受け、Vポイント投資アプリやSBI証券のマイページ上の資産評価額は一時的に減少している可能性がある。しかし、ポイント投資の真髄は「元手がかかっていない(ように感じる)」ことによる精神的な余裕にある。この余裕を武器に、狼狽売りを避け、淡々と積立を継続することが、長期的なリターンを最大化する唯一の道である。

5. dポイントカテゴリー:Eコマース覇権を巡る戦略的提携の深層

NTTドコモが展開するdポイントは、通信キャリアの顧客基盤を武器に、Amazonという巨大な外部プラットフォームを取り込むことで、経済圏の拡張を図っている。11月21日に開始されたキャンペーンは、その戦略の集大成とも言える規模と内容を持っている。

5.1 Amazonブラックフライデーにおける「dポイント」の戦略的意味

11月21日から開始されたAmazonのブラックフライデーに合わせて、ドコモは2つの大規模なキャンペーンを展開している 。

- dポイントスタンプラリー(最大10,000ポイント抽選)

- d払い利用で+50%還元(抽選で5,000名)

5.1.1 決済手段の制約と狙い

ここで注目すべきは、「Amazonでのd払い」の利用条件が「電話料金合算払い」に限定されている点である 。クレジットカード払いのd払いは対象外となっている。 これはなぜか。電話料金合算払いは、ドコモの回線契約者しか利用できず、かつ与信管理がドコモの自社データに基づいて行われるため、貸し倒れリスクをコントロールしやすい。また、クレジットカード会社への手数料流出を防ぎ、ドコモ経済圏の純粋なユーザー(回線契約者)を優遇することで、解約抑止(リテンション)とARPU(ユーザー平均単価)の向上を狙う意図が透けて見える。 投資家としての視点では、ドコモが「回線契約」と「決済・ポイント」を不可分なものとして統合し、強固なエコシステムを構築しようとしている点に注目すべきである。

5.1.2 ポイント還元の原資と効果

最大50%還元や10,000ポイント付与という破格の条件は、顧客獲得コスト(CAC)として計上されるが、Amazonという高頻度利用プラットフォームでdポイント利用を習慣化させることができれば、その後のLTV(ライフタイムバリュー)向上で十分に回収可能という判断であろう。 ユーザーにとっては、このキャンペーン期間中にAmazonでdポイントを「貯める」だけでなく「使う」ことで、スタンプラリーの条件を達成し、さらに大きなリターンを狙うゲーム的な要素が含まれている。

5.2 リアル店舗との連動:タワーレコードの事例

オンラインだけでなく、リアル店舗においてもdポイントの活性化策が打たれている。タワーレコードでは、11月21日から24日まで「dポイント5倍キャンペーン」を実施している 。 音楽パッケージという嗜好性の高い商材において、dポイントの利用を促進することは、Amazonとは異なる層(ファングッズ購入層など)の取り込みに寄与する。このように、全方位的にポイント利用機会を創出しているのが現在のdポイント戦略の特徴である。

5.3 dポイント投資の展望

dポイント投資(おまかせ運用、テーマ運用)は、THEO(テオ)や日興フロッギーを通じて行われる。 11月21日の市場環境を反映し、グロース株中心のテーマ(例:新興国、コミュニケーション)は軟調に推移している可能性が高い。しかし、今回のAmazonキャンペーンで大量に獲得が予想される「期間・用途限定ポイント」は、日興フロッギーであれば個別株の購入資金(キンカブ)として利用可能である(通常のポイント投資では利用不可の場合が多い)。 したがって、ブラックフライデーで得た限定ポイントを、日興フロッギー経由で高配当株やETF(上場投資信託)に変えるという「ポイントの現金化・資産化」ルートを予め設計しておくことが、賢明なdポイントユーザーの戦略となる。

6. 楽天ポイントカテゴリー:モバイル黒字化に向けた総力戦

楽天経済圏におけるポイント戦略は、現在すべてが「楽天モバイルの契約者数拡大」という一点に集約されていると言っても過言ではない。11月21日からは、その姿勢を鮮明に示す新たな大型施策が投入された。

6.1 「楽天マジ得フェスティバル」の衝撃:LTV重視の投資

11月21日から開始された「楽天マジ得フェスティバル」は、楽天カードと楽天モバイルのクロスユースを促進するためのキャンペーンである 。 その内容は、両サービスを初めて利用するユーザーに対し、最大30,000ポイント(カード新規入会10,000+モバイル新規契約20,000)を付与するというものである。 通常、通信キャリアの乗り換えインセンティブは2万円前後が相場であるが、楽天は自社経済圏のポイントという「仮想通貨」を発行できる強みを活かし、実質的なキャッシュアウトを抑えつつ、ユーザーに対しては現金同等のインパクトを与えることに成功している。 30,000ポイントという付与額は、一見すると過剰投資に見えるが、楽天カードをメインカード化し、モバイル回線を契約し、楽天市場で買い物をする「ロイヤルユーザー」が一人誕生すれば、その生涯価値は数十万円〜数百万円に達する。このキャンペーンは、短期的な赤字を許容してでも、長期的な収益基盤を盤石にするための戦略的投資であると分析できる。

6.2 ブラックフライデーと「買い回り」の魔力

楽天市場では11月21日も「ブラックフライデー」が継続中である 。 「ショップ買いまわり」によるポイント最大10倍(+SPU+個別設定)という仕組みは、ユーザーに対して「不要不急の物まで買わせる」強力なインセンティブとして機能する。 しかし、賢明なポイント投資家は、この仕組みを「投資原資の調達」に利用する。例えば、ふるさと納税をこの期間に行うことで、寄付金額に対するポイント還元率を高め、実質的な負担額をマイナスにする(返礼品+ポイント>自己負担2,000円)といったテクニックである。ここで得た通常ポイントは、楽天証券での投資信託購入や、楽天ウォレットでの暗号資産交換に利用できるため、実質的に「税金を払いながら投資資金を得る」ことが可能となる。

6.3 楽天ウォレット「ポイントビットコイン」のテクニカル分析

楽天ポイント運用の独自機能である「ポイントビットコイン」について、11月21日時点での興味深い市場分析が楽天ウォレットから提供されている 。

テクニカル指標

シグナル

解釈と投資判断

移動平均線

売り (1点)

200日線、25日線ともに下向きで、デッドクロスが発生中。トレンドは明確に下降。

一目均衡表

売り (1点)

三役逆転しており、強い売り圧力の下にある。

RSI (相対力指数)

買いシグナル (4点)

数値が20台に突入。「売られすぎ」の水準を示しており、反発の予兆。

総合評価

慎重姿勢

「底抜け」状態ではあるが、「夜明け前が一番暗い」状況。セリングクライマックスの可能性。

この分析に基づけば、現在は「落ちてくるナイフ」の状態にあり、安易な買い増しは危険である一方、RSIの売られすぎシグナルは、反発が近いことも示唆している。ポイント運用であれば、現金投資ほどの痛手はないため、このタイミングで「打診買い(ポイント追加)」を行う逆張り戦略も一考に値する。

7. Pontaポイントカテゴリー:経済圏のハブ機能とサブスクリプション戦略

KDDIが主導するau経済圏において、Pontaポイントは「ローソン」というリアル拠点と、「au PAY マーケット」というEC拠点を結ぶハブとして機能している。11月21日は、そのEC拠点における最大の商戦の幕開けとなった。

7.1 au PAY マーケット BLACK FRIDAY 2025の独自性

11月21日午前10時より開始された「BLACK FRIDAY 2025」は、他社とは異なるユニークな還元メカニズムを持っている 。

7.1.1 「お得なポイント交換所」の錬金術

au PAY マーケットには、手持ちのPontaポイントを、au PAY マーケット限定のポイントに「増量交換」できる仕組み(ポイント交換所)が存在する。通常は1.1倍や1.2倍であるが、ブラックフライデー等のイベント時には、Pontaパス会員限定で最大1.5倍などの高レート交換が提供されることがある。 これは、1,000ポイントが瞬時に1,500円分の購買力に変わることを意味し、実質的な利回りは50%に達する。投資信託で50%のリターンを得るには数年を要することを考えれば、生活必需品の購入においてはこの「増量交換」こそが、Pontaポイントの最強の運用法と言える。

7.1.2 「Pontaパス」による囲い込み

旧auスマートパスプレミアムからリブランドされた「Pontaパス」は、月額制のサブスクリプションサービスであり、会員にはクーポンの配布やポイント還元率の優遇が与えられる 。 ブラックフライデーにおいても、Pontaパス会員は抽選確率が2倍になるなどの優遇措置が取られている。これはAmazonのプライム会員モデルと同様、会費収入とLTV向上をセットにしたビジネスモデルであり、Pontaポイント経済圏の安定性を高める要因となっている。

7.2 実店舗での展開:ロフトでのクーポン配布

ECだけでなく、11月21日からは全国のロフトでau PAY決済時に利用できる5%割引クーポンの配布が開始された 。 これは、年末のギフト需要や手帳・カレンダー等の文具需要を取り込むための施策であり、Pontaポイント(au PAY)が日常のあらゆる購買シーンに入り込もうとする姿勢を示している。

8. PayPayポイントカテゴリー:FintechとWeb3の融合による革命

2025年11月21日、ポイント投資の歴史において特筆すべきパラダイムシフトが発生した。PayPayポイント経済圏における、暗号資産(仮想通貨)へのアクセス権の開放である。

8.1 特報:Binance JapanとPayPayの戦略的提携

11月21日、Binance Japan株式会社とPayPay株式会社は、PayPayマネーおよびPayPayポイントを用いた暗号資産購入連携サービスを開始した 。 これまで、PayPayアプリ内での資産運用といえば、PayPay証券が提供する「ポイント運用」が主流であった。これは、PayPayポイントをPayPay証券の口座内で運用する「疑似的」な側面が強かった(実際にはETFの価格に連動するコースを選択する形式)。 しかし、今回の提携により、以下の革命的な変化が生じた。

- 現物資産への直接アクセス: ユーザーはBinance Japanのアプリを経由して、PayPayマネーやPayPayポイントを使い、ビットコインやイーサリアムといった「現物の暗号資産」を直接購入できるようになった。これはポイント運用ではなく、完全な「投資」である。

- シームレスな出口戦略: 暗号資産を売却して得た日本円は、PayPayマネーとしてPayPay残高にチャージし、即座に街中での決済に利用できる。

- 参入障壁の崩壊: 世界最大の流動性を誇るBinanceのプラットフォームに、日本のPayPayユーザー(6000万人超)が、ポイントという心理的ハードルの低い資産を使ってアクセス可能になった。

8.1.1 投資家へのインパクト

この連携は、PayPayポイントの価値を「1ポイント=1円(決済価値)」から、「1ポイント=無限のアップサイドを持つ資産への権利」へと変質させるものである。 11月21日現在、暗号資産市場は調整局面にあるが、PayPayポイントを使って「ドルコスト平均法」的にビットコインを買い集めることが、誰でもスマートフォン一つで可能になった。これは、若年層を中心とした新たな投資家層を市場に呼び込む起爆剤となり得る。

8.2 「超PayPay祭」とエコシステムの拡大

Binanceとの連携以外にも、PayPayは「超PayPay祭」を展開中であり、LINEポコポコとのコラボや大規模なクーポン配布を行っている 。 PayPay経済圏は、決済(PayPay)、運用(PayPay証券)、そしてWeb3(Binance Japan)という3つの柱を手に入れたことで、国内最強のフィンテック・エコシステムとしての地位を盤石なものにしつつある。

9. 結論:2025年11月22日以降のポイント投資戦略

2025年11月21日の市場動向と各社の発表を総合すると、以下の3つの戦略的指針が導き出される。

9.1 「調整局面」を味方につける

日本株および暗号資産市場の調整は、ポイント投資家にとって絶好の「買い場」である。特にTOPIXの底堅さや、米国市場の反発力を考慮すれば、WAON POINT(Vポイント経由)やdポイントを用いたインデックス投資の積立は、迷わず継続、あるいは増額すべき局面である。

9.2 「ポイントの質的転換」に適応する

イオンのポイント統合や、PayPayによる暗号資産購入の解禁は、ポイントが「おまけ」から「通貨」、そして「投資資産」へと進化していることを証明している。ユーザーは、単にポイントを貯めるだけでなく、「どのポイントがどの資産クラスにアクセスできるか」を理解し、自身のポートフォリオ(資産配分)に合わせてポイントを選択する必要がある。

- 安定志向: WAON POINT、Vポイント、dポイント → 投資信託(全世界株式、債券)

- 積極運用: PayPayポイント(Binance経由)、楽天ポイント(ポイントビットコイン) → 暗号資産、個別株

9.3 「ブラックフライデー」を投資原資獲得の場とする

現在開催中の各社ブラックフライデー(イオン、Amazon、楽天、au PAY マーケット)は、単なる消費イベントではない。ここで戦略的な買い物(高還元率商品の購入、買い回り達成)を行うことで、将来の投資原資となるポイントを大量に、かつ安価に調達することができる。消費と投資の境界線を溶かし、生活費の支払いを資産形成のプロセスに組み込むことこそが、現代の「ポイ活投資家」に求められる最適解である。

読者の皆様には、目先の市場変動に惑わされることなく、これらの構造変化を冷静に見極め、ポイントという現代の「錬金術」を最大限に活用していただきたい。

免責事項:本レポートは2025年11月21日時点の公開情報に基づき作成されています。投資行動には価格変動リスク、信用リスクなどが伴います。特定の金融商品の推奨を目的としたものではなく、最終的な投資判断は読者ご自身の責任において行ってください。

引用文献

1. 東証大幅反落、終値1198円安 節目の4万9000円割り込む, https://www.47news.jp/13487294.html 2. 【市況】 <週末コメント> ─ 来週の相場展望 ─ 2025年11月21日, https://kabutan.jp/news/marketnews/?&b=n202511211110 3. 【市況】 <マ-ケット日報> 2025年11月21日, https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202511211105 4. 21日のNY市場は反発 | 市況 – 株探ニュース, https://kabutan.jp/news/marketnews/?&b=n202511220114 5. 「電子マネーWAONポイント」を「WAON POINT」に統合 | イオン株式会社, https://www.aeon.info/news/release_100899/ 6. 「イオン 超!ブラックフライデーセール」、11月20日スタート, https://gourmet.watch.impress.co.jp/docs/news/2064642.html 7. ブラックフライデー10周年で過去最大級セール/イオン, https://f-weeklyweb.com/pickup20251121-3/ 8. 立ち寄りやすさ“と“似合うが見つかる体験“の両立を目指したプロジェクト「眼鏡市場ららぽーと立川立飛店」大幅リニューアル, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001599.000018760.html 9. ドコモが「Amazonブラックフライデー」に合わせて、dポイントとd …, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000649.000118641.html 10. Amazonブラックフライデー2025×dポイント&d払い!最大10000円分還元!, https://premium.gamepedia.jp/shopping/archives/54385 11. 店舗のみで開催!「Wで最大20%ポイント還元キャンペーン!」 – TOWER RECORDS ONLINE, https://tower.jp/article/campaign/2025/11/10/01 12. 「楽天マジ得フェスティバル 2025」のメリットとデメリット … – VOIX, https://voix.jp/credit-cards/rakuten-card/rakuten-card-mobile-festival/ 13. 楽天ブラックフライデー2025買うなら何日がおすすめ?ポイント還元が一番高い日は?, https://www.goal.com/jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/rakuten-black-friday-2025-best-days-to-buy/blt0719e79dda477936 14. マトリックス法によるテクニカル分析(2025/11/21)夜明け前が一番暗い?, https://www.rakuten-wallet.co.jp/market/market-list/2025/112102/ 15. au PAY マーケット、11月21日より「BLACK FRIDAY 2025」を開催 – ECのミカタ, https://ecnomikata.com/ecnews/ecmall/48782/ 16. au PAY マーケット ブラックフライデー2025!最大50%還元&お得な特典を徹底解説, https://premium.gamepedia.jp/shopping/archives/54295 17. au PAY、ロフトの対象店舗で使える最大5%割引クーポンをプレゼント(2025年11月21日~), https://media.aupay.wallet.auone.jp/articles/4648 18. 【2025年11月】au PAYのおトクなキャンペーンまとめ, https://media.aupay.wallet.auone.jp/articles/4598 19. Binance JapanとPayPay、PayPayマネーの連携サービスを開始 …, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000126862.html 20. PayPayマネーの連携サービスを開始 | 2025年11月21日のプレスリリース, https://about.paypay.ne.jp/pr/20251121/01/ 21. 「LINE ポコポコ」、11周年コラボの第3弾としてTVアニメ『SPY×FAMILY』とコラボレーション開始!コラボを記念したTVCMも放映開始 (2025年11月21日), https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2025-11-21-129774-1509/